36.読書のジャンルを広げる(読書記録③)

少し前に、一気読みしてしまった小説があります。

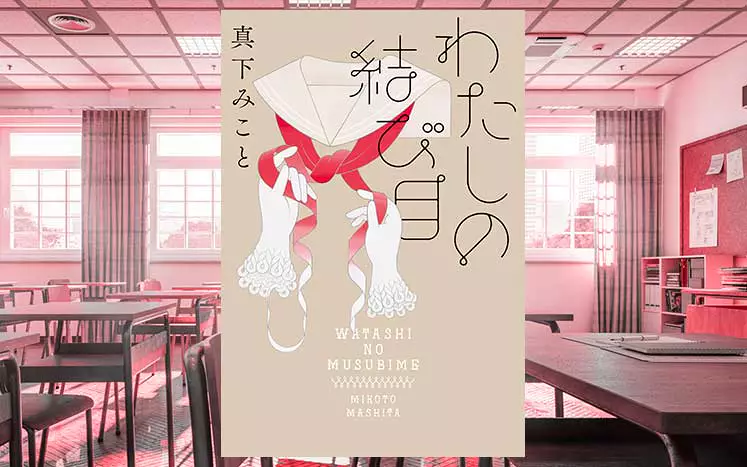

真下みことさんの『わたしの結び目』という本です。

この本を見つけたきっかけ

なんとなく「イヤミス」っぽい雰囲気の小説が読みたくなり、インスタグラムでおすすめされているのを見かけて手に取りました。

私は学生時代、クラス全員と仲良くしようとするのを早々に諦めていて、多少のいざこざがあっても知らん顔をするタイプ。

そのせいか、いじめや嫌がらせに巻き込まれることはほとんどありませんでした。

小中学生の頃は、明らかにこちらを見ながらコソコソ話をしている子たちに不快感を覚えることはあっても、母の「気にしたってしょうがないじゃない」という性格のおかげで、深く思い悩まずに過ごせたと思います🙂

狭い世界で生きる中学生たち

この小説に登場する中学生は、とても狭い世界で生きています。

小中学生の頃って、自分の知っている世界のほとんどが「同い年のクラスメイト」で構成されていて、大人になって振り返ると不思議な環境ですよね(笑)

私自身も、年齢で友達が限定される感覚がとても窮屈だったのを覚えています。

大人になって気づいたこと

人の心身の健康に関わる仕事をするようになってから痛感したのは、「学生時代の優等生が必ずしも精神的に健康とは限らない」ということです。

大人から見て“都合のよい”学生は、常に価値を測られ続けます。

器用に何でもこなすので壁にぶつかっていないように見えますが、「好かれるように」という意識で生きてきた人が、社会に出てから多すぎる正解に迷い、さまざまな価値観にがんじがらめになる姿を何度も見てきました。

読後に感じたこと

この本を読んで、環境に必死で適応しすぎた子どもの将来が、つい心配になりました。

「のびのび育つ」ことは簡単ではなく、実はとても大変なこと。でも、それでもやっぱり大切だと改めて感じます。

私が病まずに学生生活を送れたのは、小さいころからさまざまな生き方をしている大人に出会えたからかもしれません。

いろんな人がいて、いろんな人生があって、その多くが自分の人生に満足している。

そんな大人に出会うことで、子どもは自然と「自分の人生、意外と悪くないじゃない」と思えるようになるのだと思います。

自分が過ごしてきた学生時代とは違う価値観に、手軽に触れられる一冊でした。

コメント